Правило безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов

Лабораторные работы по химии проводят в специально оборудованной химической лаборатории. Выполнение работ связано с использованием оборудования, химической посуды и реактивов, способных нанести травмы при неумелом обращении. Поэтому учащиеся с первых дней должны приучаться к аккуратной и внимательной работе, строгому соблюдению правил безопасности.

При работе в химической лаборатории необходимо придерживаться следующих правил:

- Работу проводить индивидуально, соблюдать тишину.

- Предварительно повторить теоретический материал соответствующей главы в учебнике и ознакомиться с содержанием лабораторной работы.

- Проверить наличие необходимого оборудования и реактивов для данной работы или опыта.

- Уяснить и точно соблюдать порядок и последовательность операций, указанных в руководстве.

- Соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции или сообщённые преподавателем устно.

- Внимательно следить за ходом опыта. В случае неудачной постановки опыта и прежде, чем его повторить, следует выяснить причину; в сомнительных случаях обращаться к преподавателю.

- Все записи наблюдений делать сразу же после окончания опыта в лабораторном журнале.

- После окончания работы вымыть использованную посуду и привести в порядок рабочее место.

Техника безопасности при работе в химической лаборатории

Общие сведения:

- Все работы в учебной химической лаборатории проводят под непосредственным руководством преподавателя.

- В лаборатории должны быть инструкции по соблюдению правил техники безопасности при выполнении различных видов работ.

- За каждым учащимся закрепляют постоянное место на рабочем столе, снабжённое определённым набором лабораторных принадлежностей.

- К работе в лаборатории допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к занятиям. В журнале инструктажа делается соответствующая запись, а учащиеся расписываются в том, что ознакомлены с правилами.

- К работе допускаются учащиеся, имеющие спецодежду.

- Для обеспечения пожарной безопасности в лаборатории постоянно должны находиться сухой песок, асбестовое одеяло, огнетушители.

- Для оказания первой доврачебной помощи в лаборатории должна быть аптечка.

Правила безопасной работы в химической лаборатории

- Лабораторный стол необходимо содержать в чистоте и порядке, не загромождать лишними предметами. Портфели и сумки убирать в столы.

- Посуда должна быть всегда вымыта; не проводить опыты в загрязнённой посуде.

- Аккуратно обращаться со стеклянной химической посудой. Остатки разбитой посуды убирать с помощью совка и щётки.

- Все работы, связанные с выделением ядовитых, летучих и неприятно пахнущих веществ, проводить в вытяжном шкафу.

- Не выполнять дополнительных опытов без разрешения преподавателя.

- При определении запаха веществ отверстие сосуда держать на расстоянии 25—30 см от лица, направляя к себе струю газа поступательными движениями ладони от отверстия к лицу.

- При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во избежание попадания брызг или частиц на лицо или одежду.

- При нагревании пробирки не держать её отверстием к себе или в сторону товарищей.

- Горячие предметы можно ставить только на асбестовый картон или асбестовую сетку.

- Запрещается хранить и пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, спирт, ацетон и пр.) вблизи огня. В случае воспламенения горючих жидкостей быстро погасить горелку, выключить электроприборы, отставить сосуды с огнеопасными веществами и тушить так: накрыть асбестовым одеялом либо засыпать песком.

- Опасны для здоровья пары ртути. Поэтому, если разбит ртутный термометр или пролита ртуть, о случившемся необходимо сообщить преподавателю и принять меры к её ликвидации.

- Осторожно пользоваться газовыми горелками. При появлении запаха газа немедленно закрыть все газовые краны и прекратить все работы с огнём.

- Нельзя пользоваться электроприборами без соответствующего инструктажа. При включении их в сеть нельзя держаться за металлические предметы (трубы, краны и т. п.). Запрещается включать и выключать электроприборы мокрыми руками, а также пользоваться неисправными и имеющими оголенные провода приборами.

- Запрещается принимать пищу в химической лаборатории и пить воду из лабораторной посуды.

- По окончании работы необходимо выключить из сети все электроприборы, перекрыть подачу газа и воды в лабораторию и убрать рабочее место.

- Обо всех несчастных случаях немедленно сообщить преподавателю или лаборанту.

Большинство экспериментальных работ в школьной лаборатории проводят в химических пробирках конической или цилиндрической формы. Основное отличие химических пробирок от биологических — их термостойкость.

Как правило, объём этих пробирок составляет от 5 до 15 мл. При проведении опытов не следует заполнять пробирку более чем на 2/3. Оптимально пробирка должна быть заполнена не более чем на 1/8 её объёма.

При работе с очень малыми количествами вещества используют часовые или предметные стекла.

Стеклянные палочки используют для перемешивания жидкостей и для более удобного переливания растворов и смесей из одной ёмкости в другую.

Для отделения твёрдых частиц от жидкости в простейшем случае сливают (декантируют) жидкость с осадка. Однако при этом невозможно достигнуть полного отделения жидкости, и при необходимости получения чистого твёрдого вещества необходима фильтрация.

Фильтрация — метод отделения твёрдого вещества от жидкости. В простейших случаях для этого используют стеклянную воронку и гладкий или (предпочтительнее) складчатый фильтр.

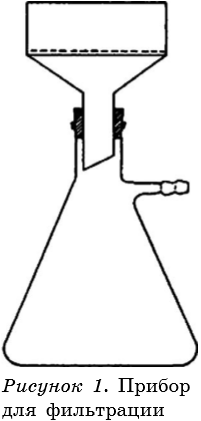

В более сложных случаях проводят фильтрацию под вакуумом, для чего используют прибор, состоящий из колбы Бунзена и воронки Бюхнера (рисунок 1).

На дно воронки Бюхнера кладут фильтр, размером на 1—2 мм меньше, чем диаметр воронки. Затем фильтр смачивают жидкостью для более плотного прилегания ко дну воронки и создают вакуум. По стеклянной палочке наливают смесь в воронку Бюхнера и отфильтровывают. По окончании фильтрации отключают вакуумнасос, вынимают воронку Бюхнера и вытряхивают кристаллы на чистый лист фильтровальной бумаги.

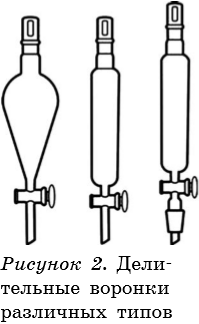

Для разделения несмешивающихся жидкостей используют делительные воронки (рисунок 2).

Жидкости помещают в делительную воронку. После отстаивания разделяют два образовавшихся слоя. Нижний слой сливают через кран делительной воронки, а верхний всегда выливают через верхнее отверстие.

Для очистки твёрдых веществ используют метод перекристаллизации.

Он заключается в приготовлении насыщенного раствора очищаемого вещества с последующим выделением из него твёрдой фазы. В качестве растворителя в большинстве случаев применяется вода, но могут быть использованы и другие жидкости. Выбор растворителя зависит от растворимости в нём подвергаемого перекристаллизации вещества

Для перекристаллизации исходное вещество растворяют при нагревании в рассчитанном количестве выбранного растворителя (например, воды), а затем охлаждают полученный раствор. Разность между массой вещества в нагретом растворе и в растворе, охлаждённом до заданной температуры, определяет массу растворённого вещества, выделяющегося в кристаллическом состоянии.

Для разделения смеси жидких веществ с разными температурами кипения используют метод перегонки. При этом отогнанный дистиллят обогащается низкокипящим компонентом, а остаток — высококипящим.

Приготовление растворов проводят в стаканах, конических плоскодонных колбах и мерных колбах.

Кстати, для девушек и ребят из Санкт-Петербурга есть работа веб моделью. Хоть она и не связана с химией, все равно позволит неплохо заработать.